どうも、YuTR0Nです。

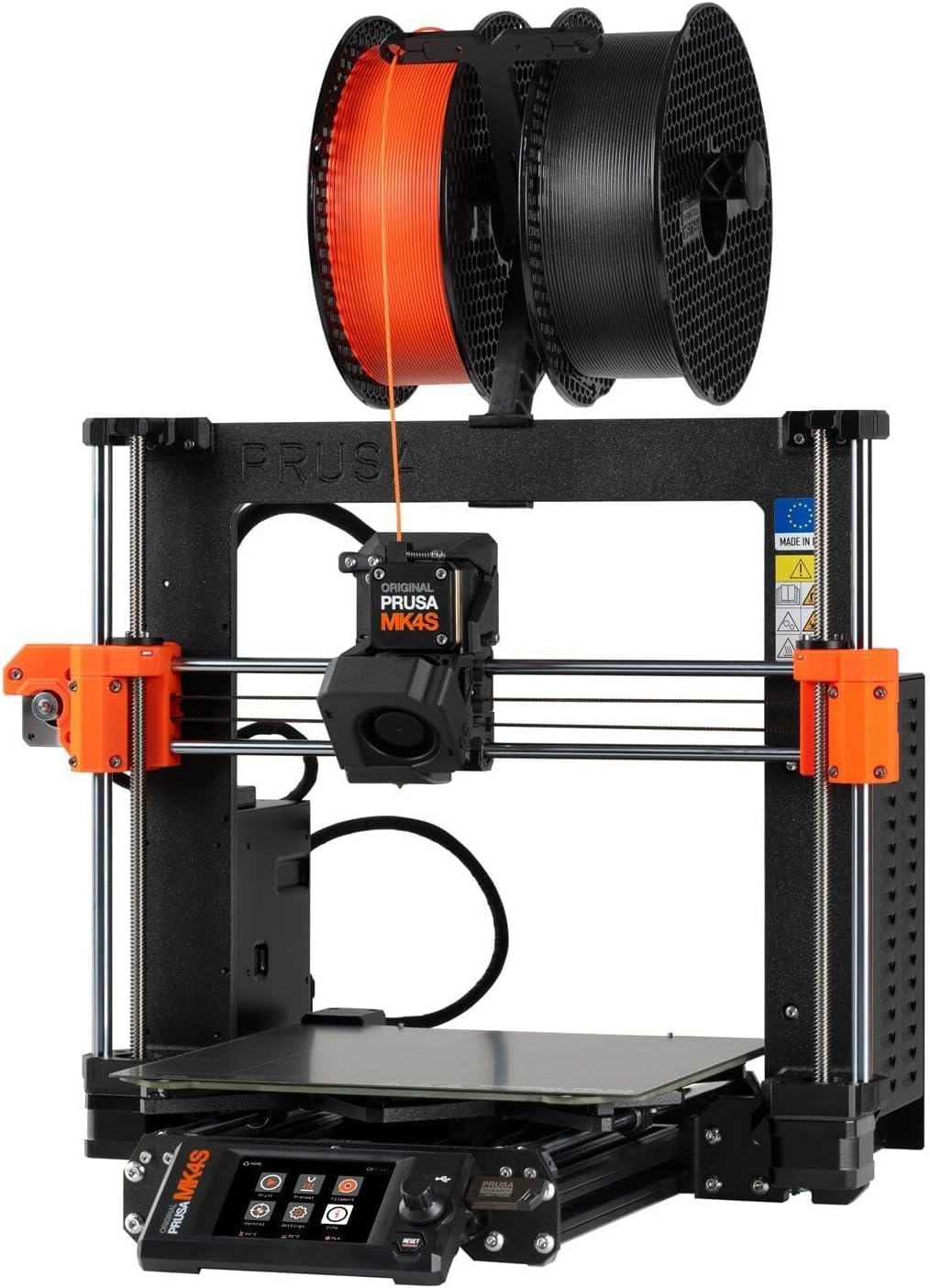

PrusaさんからMK4Sを提供いただいたのでレビューしていきます!

- 3Dプリンターの仕組みを学ぶことができる

- 造形を一目で確認できる

- 一部の部品は3Dプリントして修理が可能

- 自動での共振補正機能などはない

- 消耗品の入手が難しい(後述を参照)

- MK4S単体では単色印刷のみ

2025年にMK4Sを買う意味

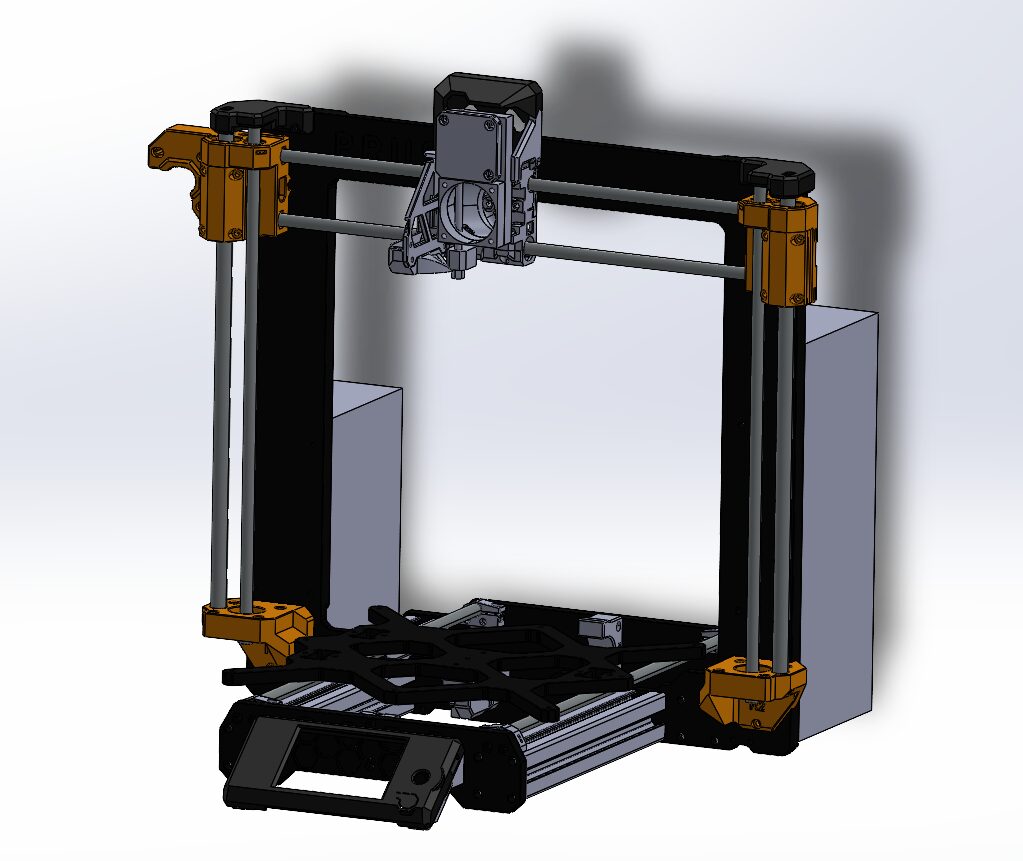

Prusa MK4Sを検討している人はそもそもまずあまり予算は制約ではないと考えています。Core Oneでもいいんじゃないか?と悩む人も多いはず。まず悩むポイントとしては駆動方式じゃないでしょうか。Core Oneはじめ最近流行りのプリンターはCoreXYという方式が多く、高速印刷が可能なものが多いです。カルテシアン方式の中のベッドスリンガーというのは名前の如く印刷されるプラットフォームが前後に動くこと由来です。(とはいえCoreXZのベッドスリンガーもあるのでとりあえずベッドが前後に動くなら…と個人的に分類しています)

MK4Sの構造でメリットがあるとすると

- 各部へのアクセスがしやすいためメンテナンスがしやすい

- 印刷プロセスを視認しやすい

またPrusa製品同士の比較という点では以前よりPETGでの印刷部品が減り長時間もしくはエンクロージャー内で歪んでしまうという問題を克服できるPC-CF製に置き換わっていたり射出成型部品への置き換えもあり、以前のモデル達よりもより長期間安定して使える仕様になっています。

あとはなんといってもオープンソースであるところ!こちらは後述します。

「でもやっぱCore Oneも気になる…! 」

大丈夫です!MK4SからCore Oneへ組み替えるキットもあります!実際に使ってみたらエンクロージャー不要な素材だけで事足りてしまうということもありますしMK4Sで様子をみてCore Oneへアップグレードという方法もアリです。

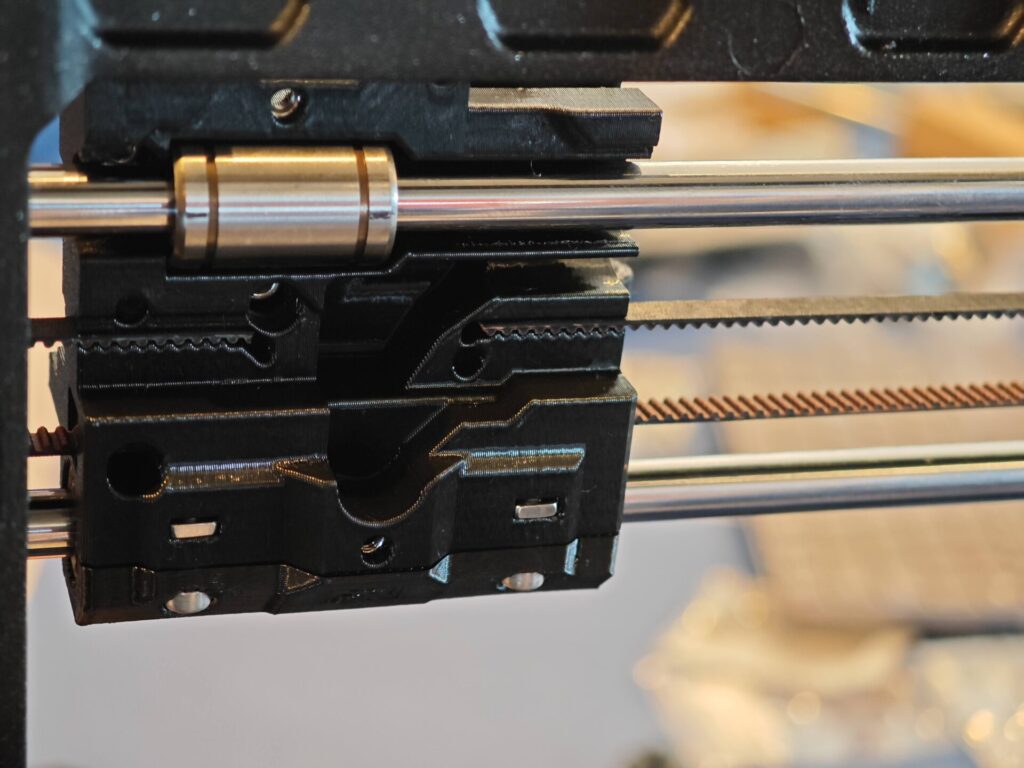

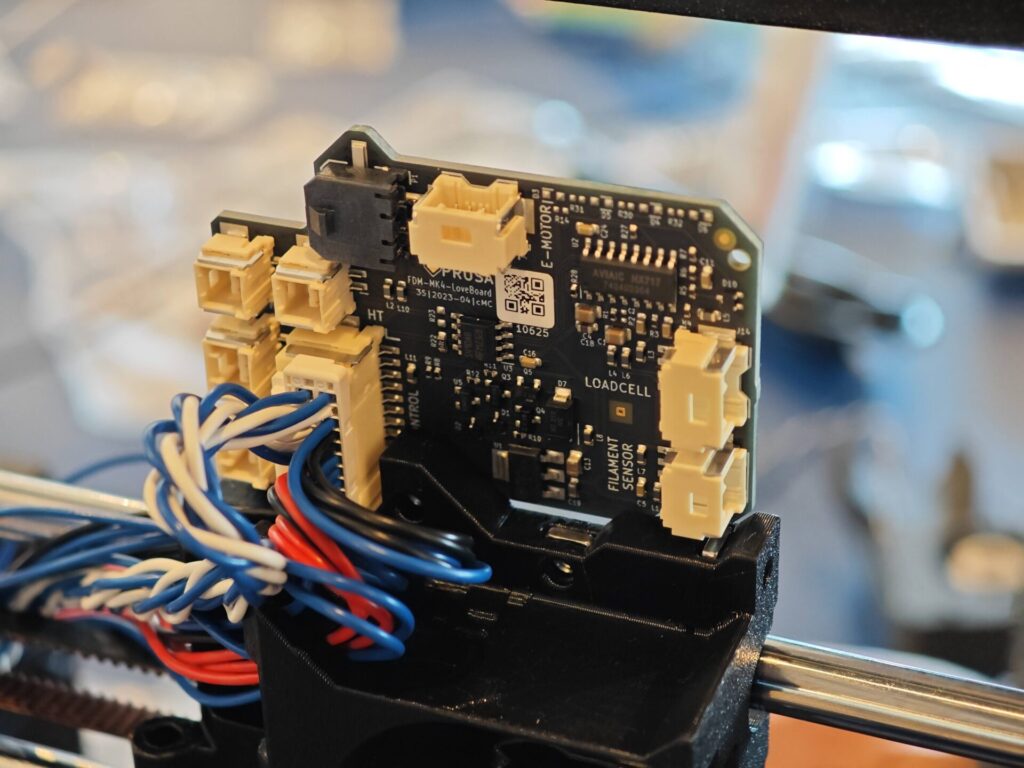

3Dプリンターの各部品の役割を組み立てながら覚えることができる。

完成版のものを買われる場合はもちろんちょっと該当するとは言いにくいですがあくまで組み立てキットを買う場合。

完成しているもの、もしくは半組み立て済みのものを組み立てる場合とは違い様々な要素を学ぶことができます。機械を組み立てるという経験~配線を行う(基本的に差し込むだけですが)という作業を自分で行うため、例えば何か壊れてしまった際もこの線はここの線だからこれを交換しよう!といったことや、少し自分の用途に合わせて改造したい場合も機能を理解した上でアップグレードしたりできるようになるはずです。

また基本的な機械部品を触れて覚えることができるのも良い点ですね。歯車やプーリ、基本のねじまで。

勉強という意味ではVORONなどもよいですが難易度でいうとPrusa<VORON/VzBot/RatRigという具合です。なので程よいさじ加減で自分で3Dプリンターを組み立てるという経験ができます。Prusaは5を10に仕上げるイメージに対してほかのマシンは0を10にするイメージです。

家庭用3Dプリンターでは珍しい「3Dプリント部品」を実際に製品として使っているわけですが、それゆえにDIY感を感じてしまう人もいるかとは思います。が、Prusaは自社の3Dプリンターで自社の製品を作り続け、さらにはそのプリンターの品質の高さで今に至るので実戦を潜り抜けてきて実績に裏付けされたデザイン・品質なので特段心配することはないと思います。実際産業向けマシンでも3Dプリンターに3Dプリントした部品を採用しているマシンはあります。むしろプリンターとしてはその方がいいのかなとも思ったりします。もちろん切削や板金部品、射出成型もできますが3Dプリント品は実際に製品として成り立つんだぞ、というところを身をもって表現しているといえますね。

そのノウハウが詰まったマシンを組み立てながらプリンターの基本構造を学び、自分で3Dプリントしていくという体験ができるマシン。それがMK4Sなのではないでしょうか。

低価格の2万円ほどの3Dプリンターで学ぶことができないか、というとそうではありません。もちろん学ぶことができますが学ぶまでの道のりが長く、またそのような価格帯のマシンはそもそも教育要素はゼロなのでむしろマニュアルに欲しい情報が全然ない!くらいで思ってもらえばいいと思います。またPrusa同等のマシンスペックにしようとAliExpressなどでぽちぽち部品を買っていると…気づけば試行錯誤した分併せてPrusaが買えたな…となったケースが過去多くあります。もちろんそれはそれで楽しいですが最初からストレートに順序だてて学べるのが一番です。

最近はかなり良いマシンがMK4Sと同じくらいの値段で買えてしまう世の中ではありますが、自分で組み立てる経験を経てから3Dプリンターを使ってきたからこそ何か問題があったときに自分で対処できるのかなと感じています。

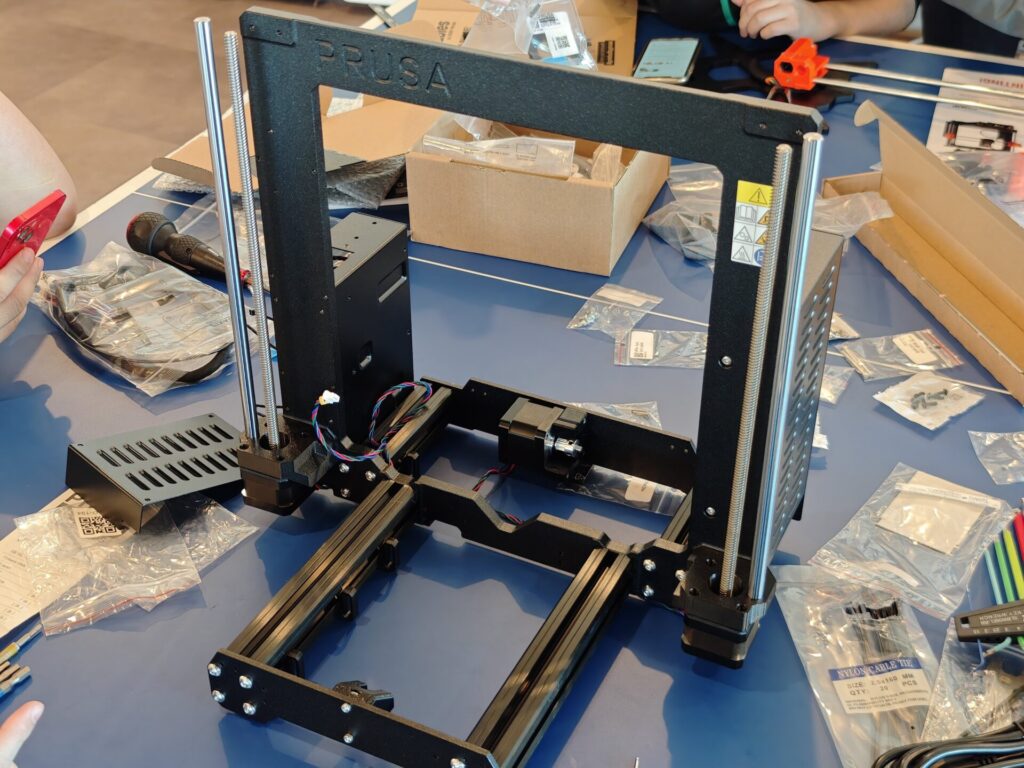

初心者でも組み立て問題なし?!

都内某所にて私が提供でいただいたキットを持ち込んで希望者で集まってみんなで組み立てを行いました。もちろん途中で組み間違えなどはあったもののそれもまた一興。例えば掃除作業などは皆で分担すると早く終わるものですが3Dプリンターや機械の組み立てとなると話が変わってきます。というのもそれぞれのユニットで組み立てる精度が異なってくるため、組み立ての時に最悪組みなおしというケースもないわけではありません。そういった意味ではこのマシンは特に消費者向け3Dプリンターの先駆けであったRepRapプロジェクトの頃からの組み立てノウハウを詰め込んで誰が組み立てても問題なく完成できるような設計になっているのかなと思いました。

組み立ての際の写真を掲載しておくので参考に。

LEGO、ミニ四駆やガンプラが問題なければ大丈夫です!

日本語版のマニュアルもあるのでどんなものか気になる場合は読んでみてもいいかもしれません。図解があるので焦らずに組み立てれば問題ないです!

https://help.prusa3d.com/ja/manual/original-prusa-mk4s-kit-assembly_2167

印刷速度は如何に?

印刷が早ければ優れているかというと過冷却だったり冷却不足になったり、層間密着ができていなかったりと問題はありますが、とりあえずスライサーでポン出しした時はどんなものか?という視点で。

ハイフロー仕様のノズルかつ高速印刷という話は公式のブログに載っているものの、チューンほぼせずデフォルトの印刷設定を使う場合はやはりBambuLabと比較すると圧倒的に遅いです。そもそもP1S/X1Cの方が加速度・速度ともに早い設定かつ駆動方式が違うのでしょうがないかなというところです。小物の印刷が多い場合はそこまで大差ありませんが大物の印刷となると顕著に違いが見られます。

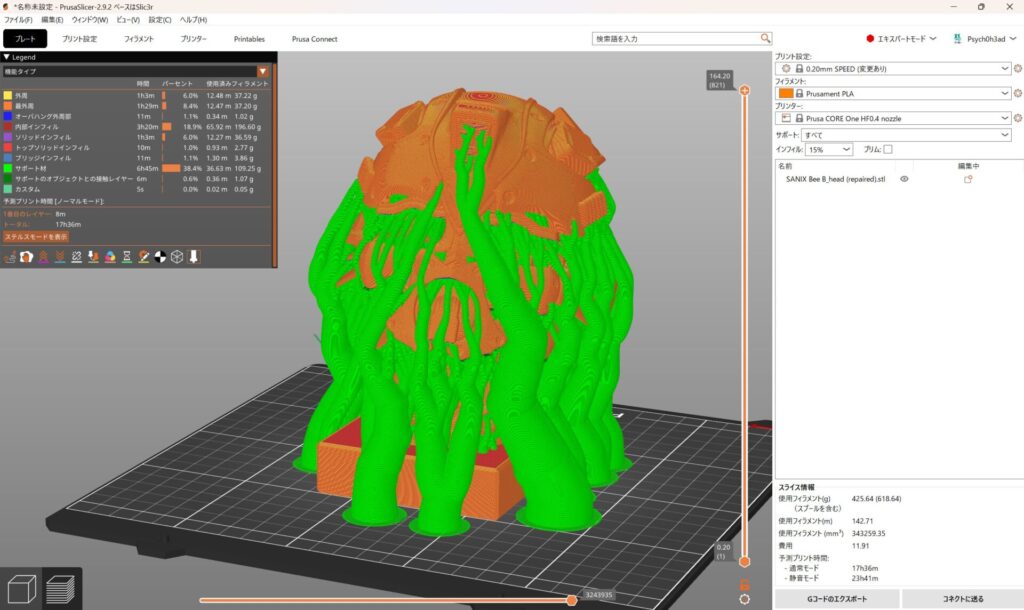

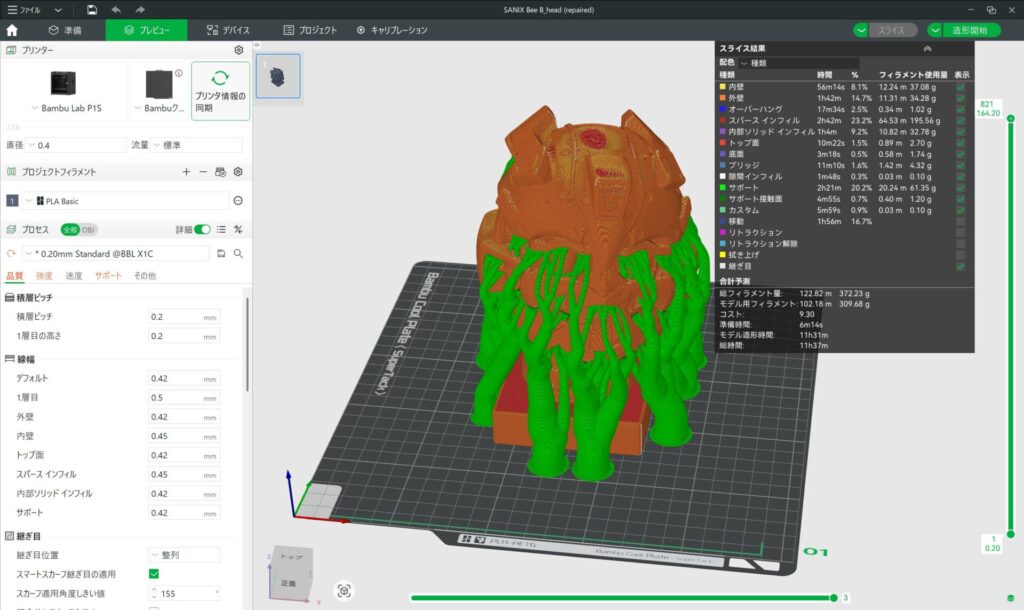

アラクネ、薄壁検知ありでサポートはオーガニック形状です。

とまぁここまで読むとCore OneならCore XYだし爆速なのでは?と思うかもしれません。

MK4Sで19時間半

Core Oneで17時間半

P1Sで11時間半

なぜP1Sがここまで印刷が速いのか。それは細かな設定項目がPrusaとBambuLabでは全然違うためです。

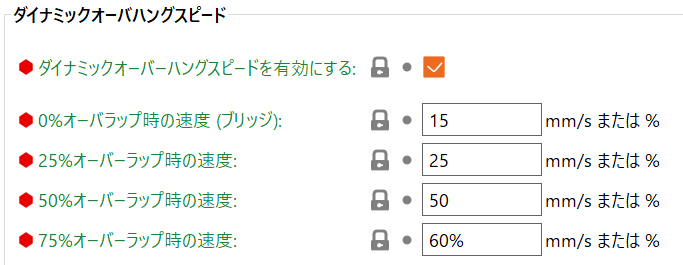

たとえばオーバーハング部分の設定など。

そのためあまり詳細な設定値をいじらない比較は本当に比較になるのか疑問に思うところです。少なくとも各ブランドの印刷思想の違いは確認ができるのかと思います。結局のところこれはユーザーがどの要素が大事かを考えてどのようにチューンするか否かというところに行きつくと思います。とりあえず印刷できればいい、強度重視だが積層痕は気にしない、ち密な部分をサポート無しで印刷したい等々。これはほかのブランドでも同様ですね。

https://blog.prusa3d.com/original-prusa-printers-now-printing-at-20000-mm-s_82697

それゆえにMK4Sはスペックとしての速度・加速度を明記していないのだと思われます。

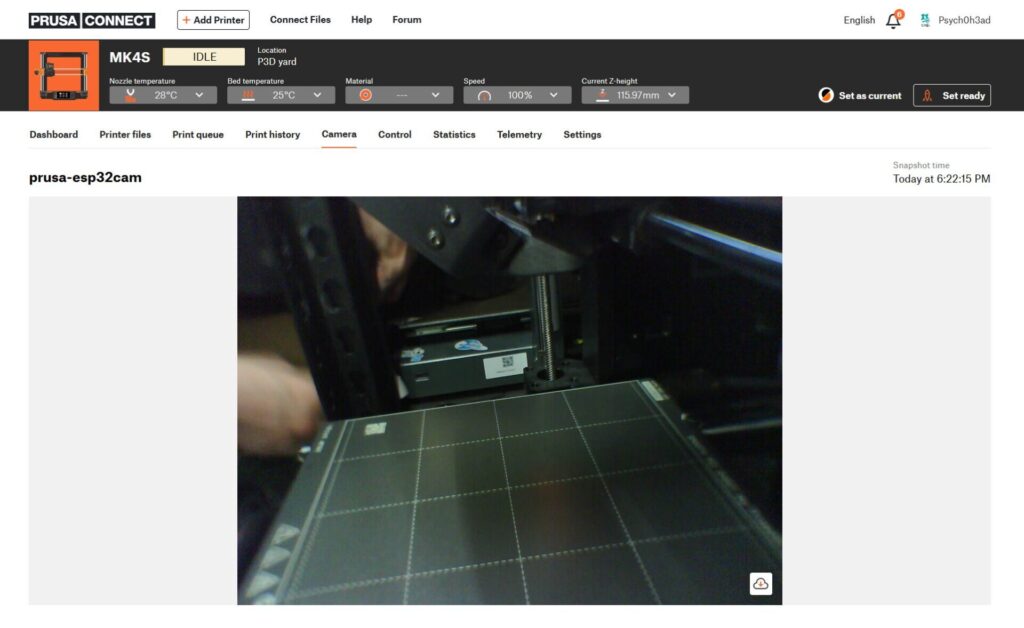

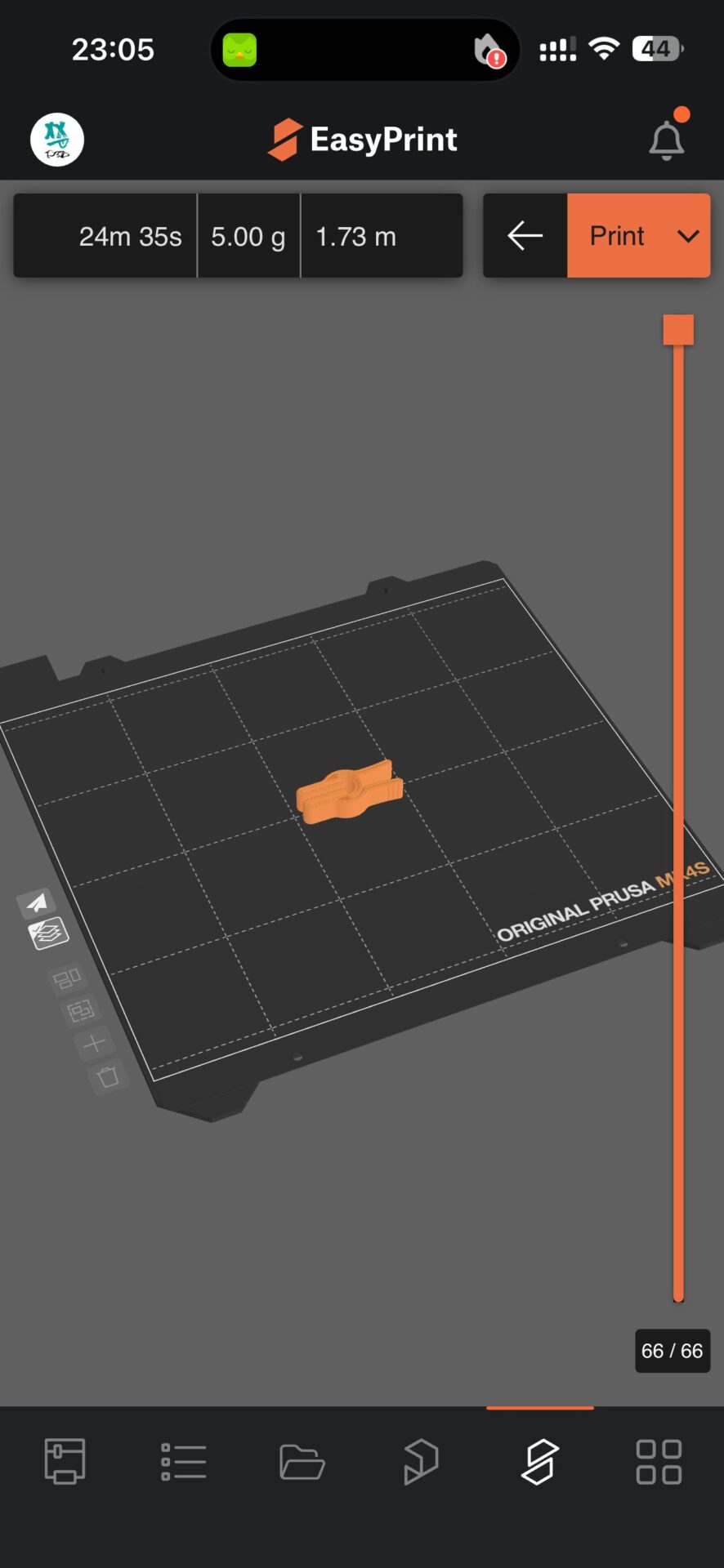

Prusaアプリでどこでもアクセス!

PrusaのアプリでPrusaアカウントでログインすれば出先からでも状況をリアタイで確認可能です。ただしMK4Sにはカメラがないので実際の様子を確認したい場合はBuddy3D カメラを購入もしくはお手頃なESP32カメラの自作などが必要です。

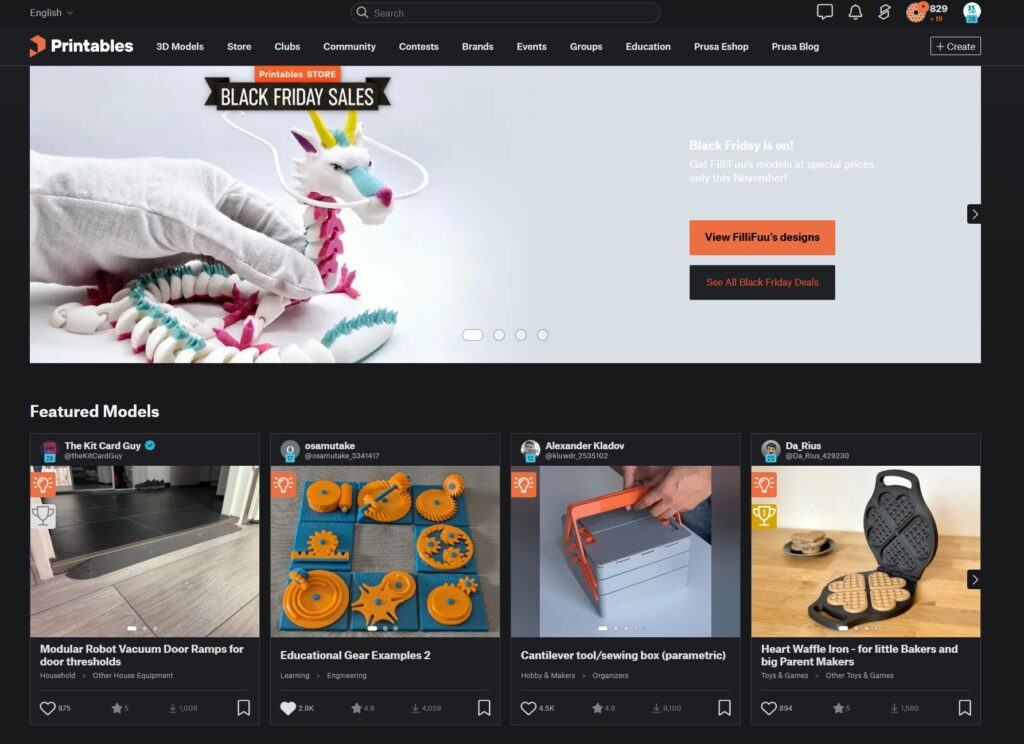

Printablesで3Dモデルを入手!

まだ3Dモデルをどう作ればいいかわからない…という人はまずはPrintablesへ。

現状日本語はありませんが…

Chromeなどの機能で日本語に翻訳すれば難なく閲覧できるかなと思います。

モデルの下の方に行くとどのようなライセンスがあてがわれているのか確認できます。

友達にあげるのはOKだけど販売はしないでね!とか販売してもいいけど出典を明記してね!などライセンスごとに違うので確認しておきましょう。クリエイターによってはサポーターになったら販売していいよ!という方もいるので販売したいなどの要望があればまずはメッセージをしてみましょう!

Prusa MK4S向けのファイルを投稿している人もいますし一般的にどれでも使える形式のみ置いている人もいます。

ものによってはPrintablesコミュニティのユーザーの印刷設定がアップロードされている場合も。

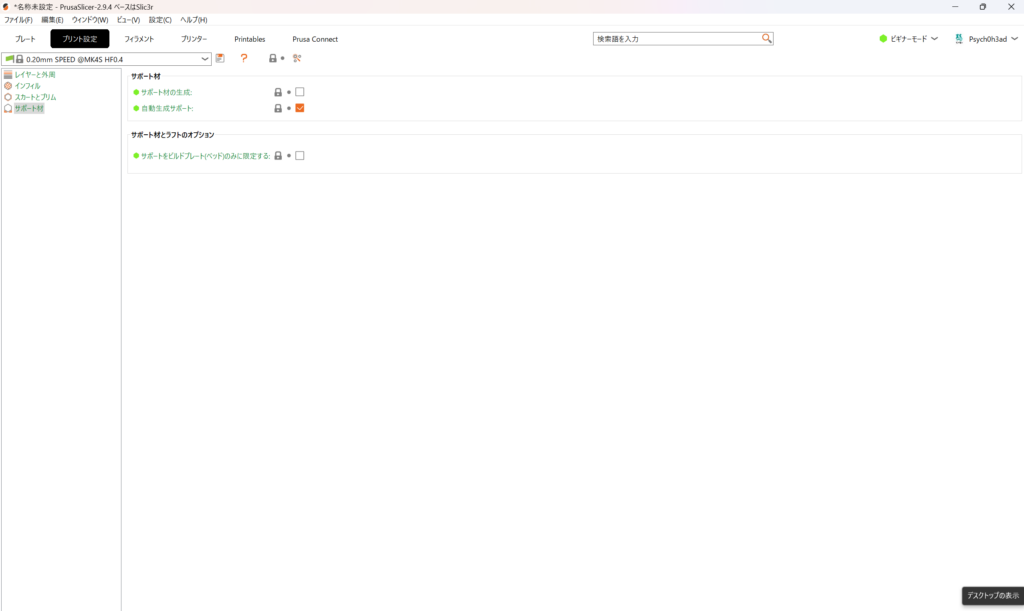

Prusa Slicer

Prusa Slicerは主にPrusaブランドの3Dプリンター向けに3Dモデルを3Dプリントできるように条件設定して変換する無料のオープンソースソフトです。Slic3rというスライサーをベースに開発されており、Prusa SlicerはBambu Studioやその派生のOrca Slicer、またElegoo Slicer、Creality Print、QIDI Studio、Snapmaker Orca、Orca-FlashForge、AnycubicSlicerなど大体最近のメーカーのスライサーのベースになっています。GitHubでコミュニティメンバーから上がったエラーや新機能を取り込む、もしくは社内で開発した新機能を取り込むとそれが全てのスライサーで新機能を享受できる。これはオープンソースだからこそできることです。

https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424

ファイルを追加したりモデルの回転、縮尺の変更など基本操作は各アイコンをポチっと押して操作します。

俺の持っているフィラメントがない!

そんな時はとりあえずGeneric XXXというタイプのものから選択。

ビギナーモードで設定が物足りなくなってきたときはエキスパートモードを解禁しましょう。

まずはビギナーモードで「3Dプリントはこんなもんか!」と体感したあと徐々に条件だしを詰めていくのがおすすめです。

最初に挑戦する場合はPLA(PLA, PLA+, Hyper PLA, PLA Pro, PLA tough, Super PLA+, PLA 2.0などなどいろいろありますがとりあえずどれでもOK)から挑戦するのがおすすめ。

その他の詳細なPrusa Slicerの機能については割愛しまが、もちろん無料なので初Prusa検討中という人はダウンロードして試しにSTLモデルをスライスしてみましょう!

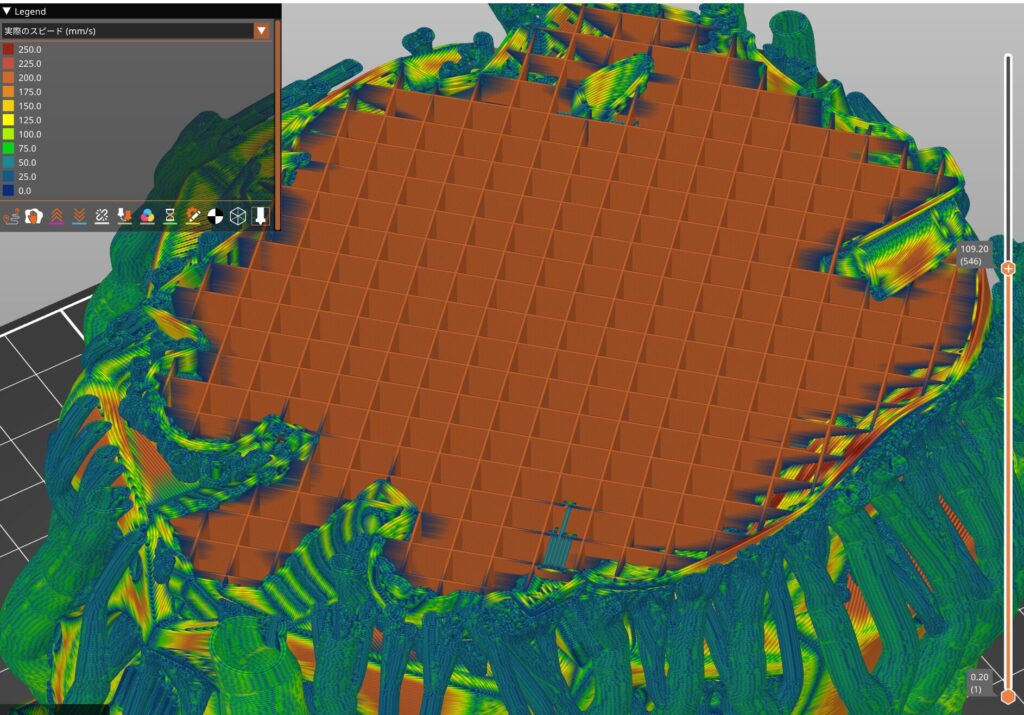

個人的に好きなポイントは3Dプリントされた後、条件はよさそうだしフィラメントは乾燥したはずなのに表面が一部おかしかったりする際はスライサー上の実際のスピードやファンの速度の表示で実物と見比べてみると原因がわかる場合があります。一部だけ表面があれているのはそこで冷却が足りなかったり早すぎたり。実際の印刷速度の表示は特にPrusa Slicerならではの機能ですね。

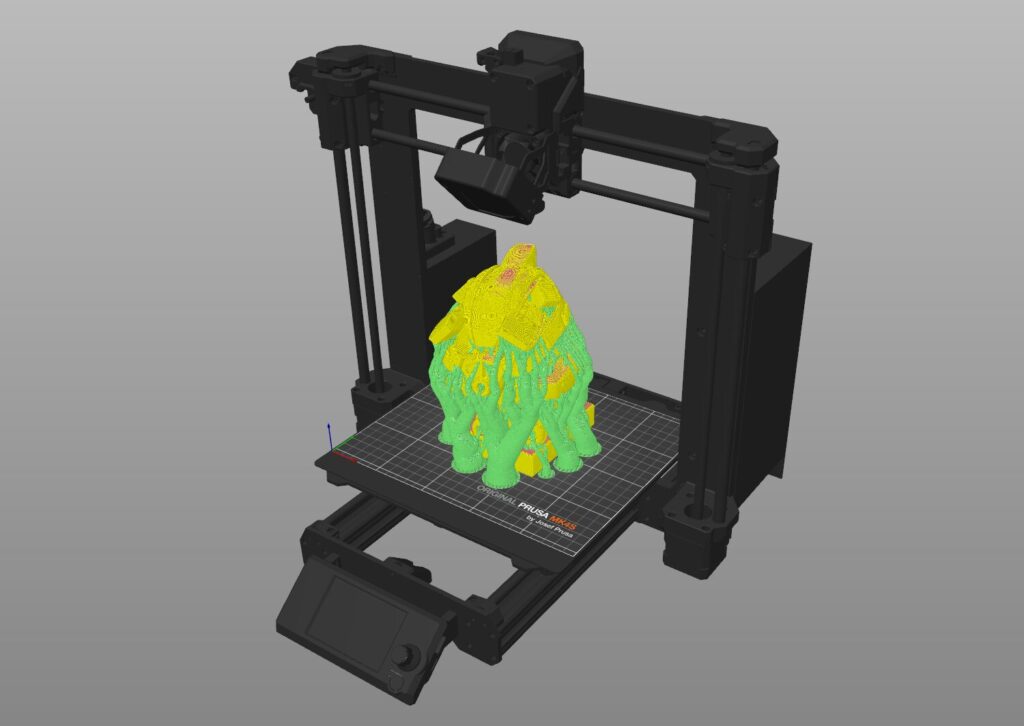

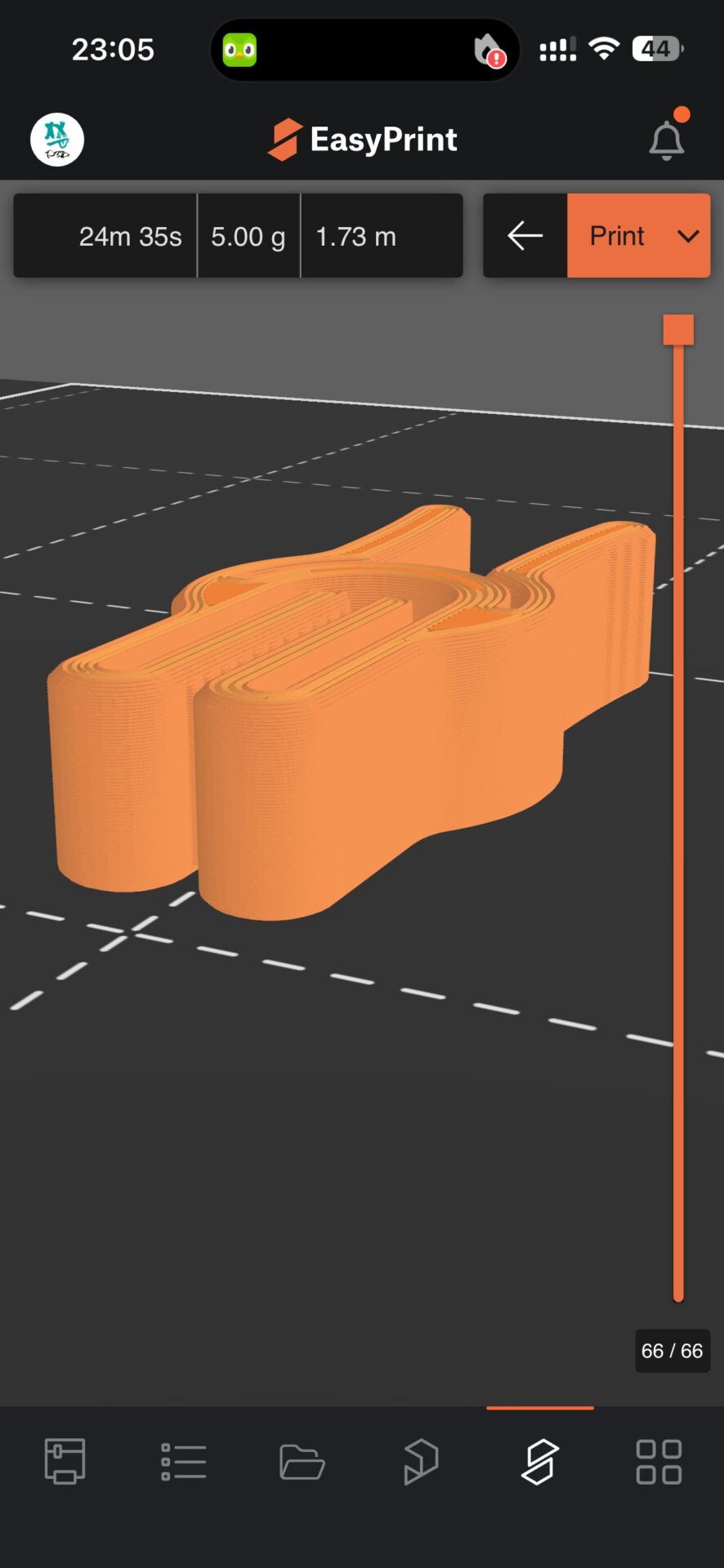

スライサーで実際のプリンターでの仕上がりをみてみたい?!という人はこんなことも可能です。

ただしちょっと視野を遮ってしまうので邪魔になってしまうかもしれません。

https://www.printables.com/model/1030417-prusa-mk4s-model-for-prusaslicer/files

プリンタータブへ移動して

モデル>ロードのところからダウンロードしたSTLを選択すればOKです。

オープンソース

MK4Sの印刷部品も今までのマシン通りGNUライセンスで公開されています。自分のニーズに合わせてデザインを変える人もいますしもちろん修理のためにデータを使う人から様々です。また、自分で非常に耐久性の高い素材で印刷して販売してもいいですしデザインに変更加えたものを販売しても構いません。ただしその際出典を必ず明記し、同じGNU V2ライセンスで公開する必要があります。(STLのみではなくSTEPファイルなどの中間CADファイルと共に)

MK4Sの前身MK4などは既にある程度有志がファイルを集め+測定したモデルなども。

https://www.printables.com/model/961911-prusa-mk4-model

ハードウェアだけでなくもちろんソフト側もGitHubにて公開されています。

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy

MK4Sで今足りていないところ

カメラがない。そう。せっかく遠隔で操作できるもののカメラが付いてません…!

カメラが必要な場合はPrusa側で対応しているESP32系の無線カメラモジュールを公開しているのでセットアップしてつなげてあげる感じです。

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-ESP32-Cam

ここのリンク先にあるものからお好きなものを選択。これ系は技適未取得のものも多いので購入の際は気を付けてくださいね。

こんな感じで確認が可能。あくまで状態確認用途なので15FPSもない感じですね。

綺麗なタイムラプスを取りたいという場合はリミットスイッチとDSLRの組み合わせやGPIOハックボードを遊んで出力を出してみるのがいいかなと思います。

他には、自動での共振補正機能はなく、センサーが一緒についていたらそれぞれの設置環境に合わせてさらにチューンできてよいのかなと思いました。

また消耗品の入手が本国からの輸入のみでしたが、最近TECDIAさんのkaika shopでも取り扱いが開始。ただこちらにあるのはあくまでV6タイプのノズルを使用するためのアダプターキットとなります。V6アダプターをつけてV6ノズルを使用するのは問題はないですが構造上取り付けをちゃんとしないとフィラメントが漏れ出すリスクがあるという点は要注意です。

サードパーティー製だとPhaetusのSiC仕様のノズルならAmazonで入手可能です。

競合の3Dプリンターと比較するとかなりクラウド経由の送信が遅い点は今のところ変わらないので、家の中で使ってる時はどうせ同じネットワークにありますし直で送れるように切り替わってくれると嬉しいですね。

また今時…足りないものといえば…そう!マルチカラー印刷!

MMUのクローン品をAliExpressで購入だけはしたのでそのうち挑戦してみようと思っています。

Prusaって?

ブランド名であり創業者の家の名前であり。

Josef Prusaさんは日本の展示会・イベントにもたまにいらっしゃるのでSNSで情報を要チェックです!

またYouTubeの動画にてPrusaの成り立ちであったり製造工程をみることができます!私もいつか工場見学に行ってみたいところです…。

Prusaの今までの成り立ちはNetflixのPrint The Legendでも登場しています。Prusaだけでなく当時のRepRapから始まったオープンソースムーブメント時代の3Dプリントメーカーの波乱万丈をまとめたドキュメンタリーなのでぜひチェックしてみてください。

https://www.netflix.com/jp/title/80005444

コメント